こんにちは、ぶたさんです。

今回は料理の「さしすせそ」について記載していきます。

調味料の「さしすせそ」とは

料理における調味料の「さしすせそ」とは、日本の料理に欠かせない調味料の頭文字で、味つけする順番を覚えるためのものです。 「さ」は砂糖、「し」は塩、「す」は酢、「せ」は醤油、「そ」は味噌を表します。 味付けの基本ルールを学べば、料理がもっと上手に作れるようになります。

・砂糖

砂糖の原料はサトウキビやテンサイで、主成分はショ糖です。

砂糖は紀元前のインドが発祥と言われていて、日本に入ってきたのは奈良時代と言われています。

・塩

塩の原料は海水や岩塩から作られます。

日本では海水から造るのが一般的ですが、世界では約6割が岩塩から造られています。

・酢

酢の原料は主に米や麦などの穀類とリンゴやブドウなどの果実などと様々ありますが、これらをアルコール発酵させ、その後酢酸発酵させたものです。主成分は酢酸です。

・醤油

醤油の主な原料は、大豆、小麦、塩の3つです。

醤油の歴史は古く、醤油という言葉を使いはじめたのは室町時代のことです。

それ以前が醤油ではなく醤(ひしお)という醤油の原型のようなものが使われていました。

・味噌

味噌の主な原料は、大豆、麹、塩の3つです。

大豆を煮るもしくは蒸したものに、麹と塩を加えて発酵、熟成させたものです。

順番の理由

さしすせそは調理する際に入れる順番としても重要な役割があります。

入れる順番は「さ」砂糖、「し」塩、「す」酢、「せ」醤油、「そ」味噌の順に入れることで、料理がさらに美味しく仕上がります。

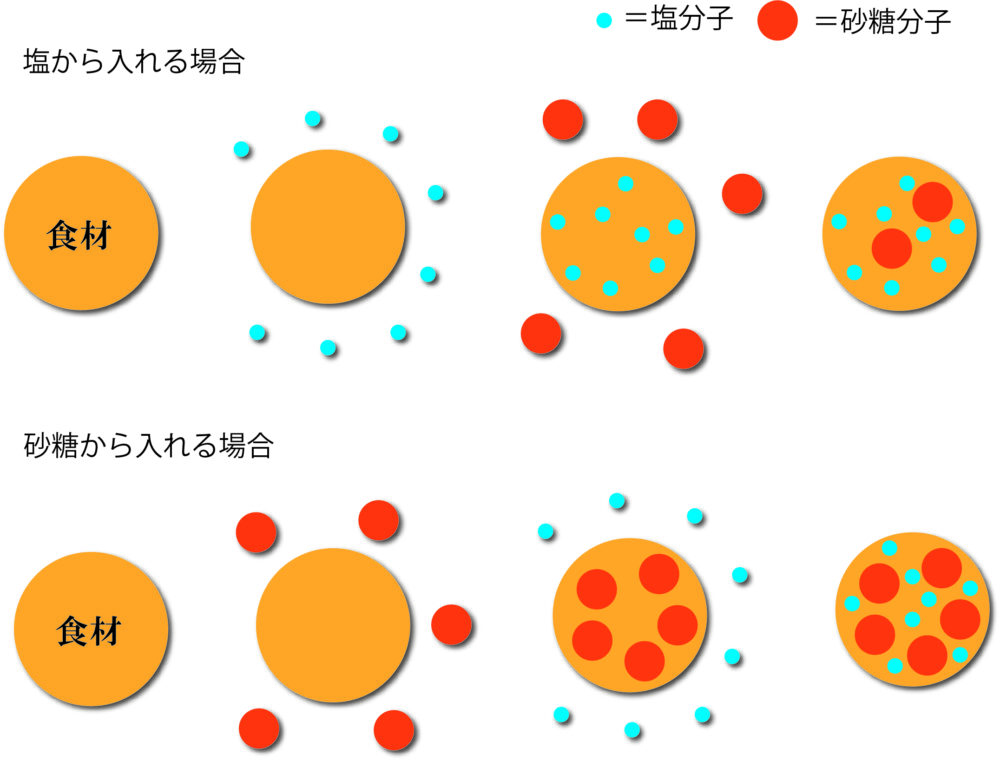

食品には目には見えない小さな穴が空いています。そこには大小様々な大きさの物質が入ることができます。そこに調味料が入り込むことで、味が染みたということになります。

砂糖の分子は塩より分子の大きさが約6倍の大きさがあり、味が染み込みにくい特徴があります。なので、先に塩を入れてしまうと、本来染み込むことができる穴に塩が染み込んでしまい、砂糖が染込まない。つまり味が付かないということになります。

酢や醤油、味噌は加熱してしまうと風味や香りが飛んでしまうので、煮込むような料理には調理完了の直前に入れ、さっと加熱することがオススメです。

下味で先に酢や醤油、味噌を使用する場合は2回に分けて入れるようにして、仕上げに少量加えると風味、香りが良くなります。

まとめ

料理のさしすせそ順番によって美味しい料理が作れます。

順番を間違ったからといって美味しくなくなる訳ではないので、美味しく作る1つのテクニックと思ってください。

コメント