皆さんは普段からお餅を食べていますでしょうか。

普段食べない方も年末年始にはお雑煮やおしるこにして食べるという方も多いかもしれません。

今回はお餅について記載して行きたいと思います。

お餅とは

お餅と一口に言っても実は種類があります。

もち米を蒸して臼と杵で搗いた、搗き餅(つきもち)とうるち米やアワやキビなどの穀物を粉にして、お湯を入れて練り上げた練り餅(ねりもち)があります。

一般的に「餅」と言えば、搗き餅のことを言い、練り餅は「団子」として区別される場合があります。

特にスーパーなどで売っている包装されたお餅には、原材料の記載に違いがあります。

搗き餅の原材料は「もち米」や「国産もち米」などの表記がされています。練り餅の場合「もち米粉」などの表記があります。国内産のもち米を100%使用しているお餅にはサトウ食品をはじめとする、全国餅工業協同組合の表示があります。一般的に搗き餅の方が値段は高いです。

練り餅は搗き餅と違い、一度粉にしたうるち米などを使っているので、口当たりがなめらかで、伸びがいいですが、コシが無く、鍋などに入れると煮溶けやすいというのが特徴です。お餅の種類や調理の仕方によっては粉っぽい味がします。価格は比較的安価です。

形の種類

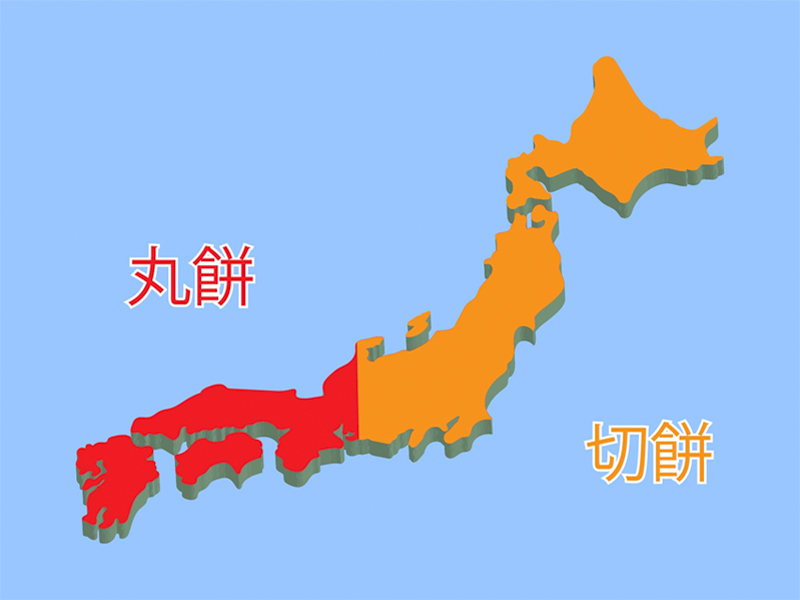

お餅には原料の違いもありますが、形も地域によって違いがあります。

大きく違うのは切餅(角餅)と丸餅です。基本的に切餅は東日本で、丸餅は西日本で多く食べられています。その境目は岐阜県の関ケ原辺りになります。ちょうど境界線上にある、岐阜県、石川県、福井県、三重県、和歌山県の5県では、2種類とも使われているところもあるようです。

例外として、東日本でも丸餅を食べる、逆に西日本でも切餅を食べる地域があります。

北前船などの影響で、京都文化の影響がある山形県の庄内地域などは丸餅を食べますし、高知県や鹿児島県の一部の地域でも切餅を食べる地域があります。

日本の餅は、元々丸い形をしていました。切餅(角餅)の由来は諸説ありますが、江戸時代に、平たく伸ばした餅を切り分ける方法が生み出されました。一つ一つ丸める丸餅に比べ、手間が少ないため、江戸から徐々に広まっていったとされています。

美味しい焼き方

ここからは焼き餅の美味しい焼き方について記載して行きます。

皆さんは焼き餅を作る際、どの器具を使って調理していますか?フライパン、オーブントースター、ホットプレート?私がオススメするのはオーブントースターです。

フライパンやホットプレートでも焼けることは焼けますが、加熱部が当たっている面しか温まらず、中心に火が通るまでに時間がかかることと、外面が焦げてしまいやすいという点でオススメできません。

オーブントースターでしたら、両面を全体的に温めることができます。

まず、オーブントースターで餅の表面に焼き色がつき始めるまで、3〜4分(使用するオーブントースターのワット数で前後)加熱します。

ここからがポイントで、加熱が終わったら、そのまま扉を開けずに2分くらいおいてください。

余熱で中心部まで火が通ります。よくやりがちなのが、加熱が終わってすぐに取り出してしまうことです。そうしてしまうと中心部まで火が通っておらず、固いままになってしまう場合があります。

中まで火を通そうと再度加熱してしまうと外側が焦げてしまうこともあります。

この2分を待ってもらうだけで、焼き目もいい具合に、中までしっかり火の通った美味しい焼き餅ができます。

まとめ

今回はお餅について記載してきました。

あなたの地域では切餅、丸餅どちらのお餅を食べていますか?

美味しい焼き餅の作り方も記載しましたので、年末年始は美味しいお餅を食べてみてはいかがでしょうか。

コメント